こども学科/社会科指導法(小学校教員養成課程)では、小学校における学外施設(北海道立埋蔵文化財センター)の活用方法(第6学年社会科の内容)について、実際の資料の観察、体験授業を通じて、指導技術を深めています。

具体的には、①動画を観ながら、縄文時代の生活の様子や特色を理解しました。②続いて、縄文時代の土器、石器に直接触れ、見比べながら、それぞれの特色や違いについて考察しました。③次に、縄文時代(砥石)と現代(紙やすり)の道具の活用を対比・考察しながら、勾玉づくりを行いました。結果、砥石は、紙やすりと異なり、時間、労力を使い、相当大変であることに気付きました。

このように学外授業は、児童の学習活動を体験することで、その面白さや意義、難しさに気付き、現場での効果的な指導へ活かします。また、事前学習では、絵本を活用して活動イメージを高め(認定絵本士関連)、事後学習では、図書資料やインターネット情報を利用して(学校図書館司書教諭関連)学習内容の深化を行っています。

授業担当:菊地達夫 指導協力:倉橋直孝(北海道埋蔵文化財センター職員)

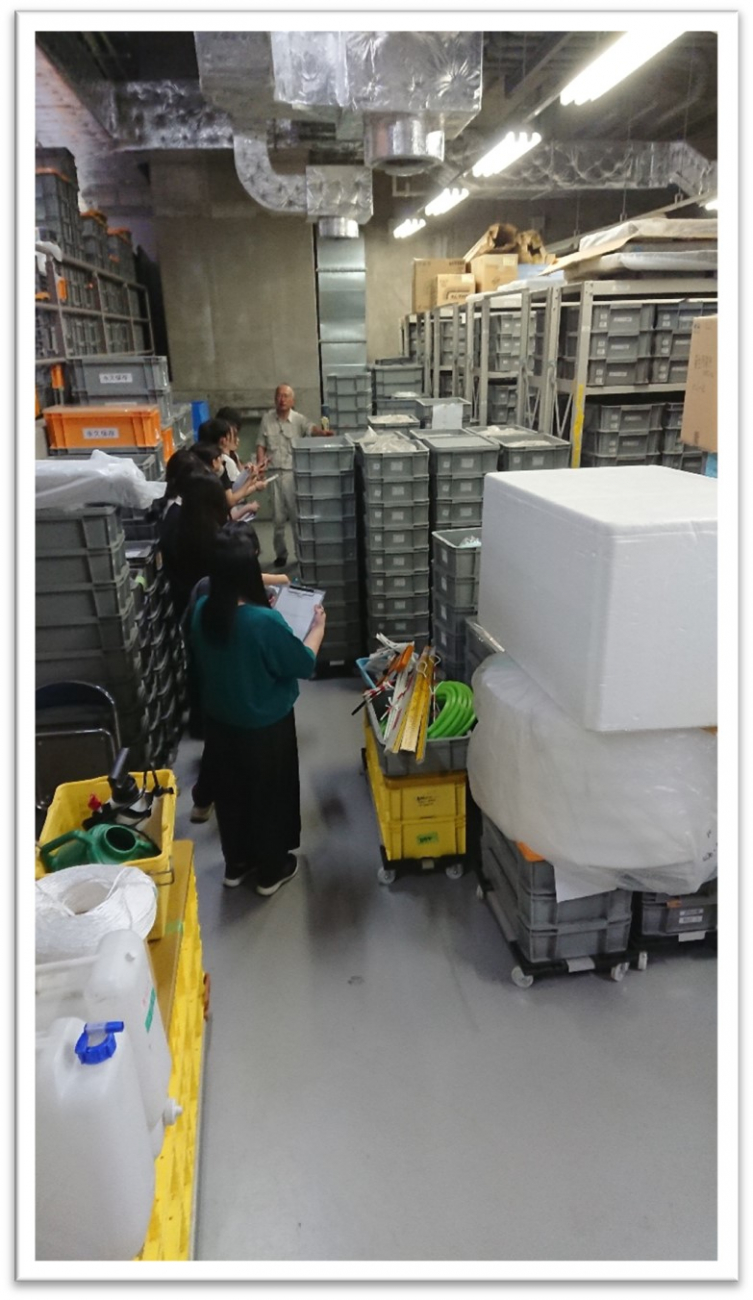

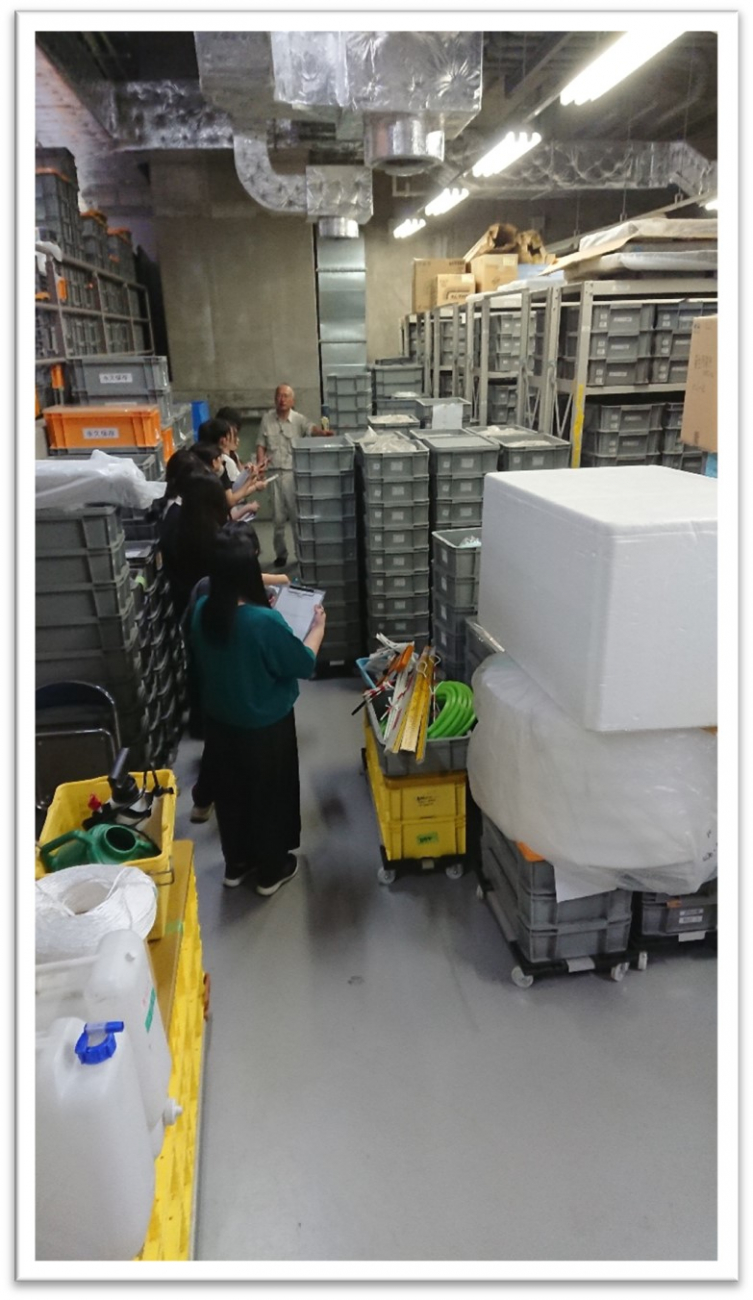

写真1 施設内収蔵庫での解説場面の様子

この場面は、展示室資料は約200点に対して、収蔵庫資料は約6000点あることを知り、それぞれのケースには、出土地毎に細かく記録した資料が整理されていることを学んでいます。

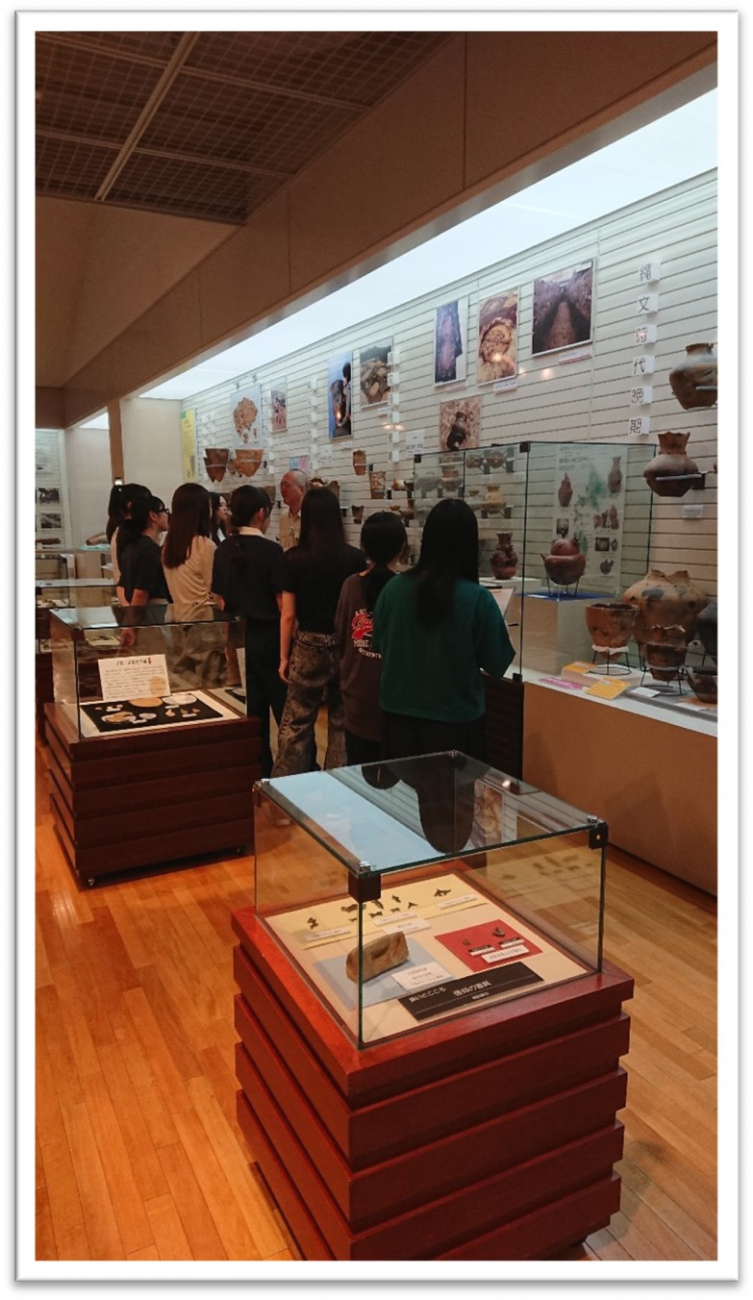

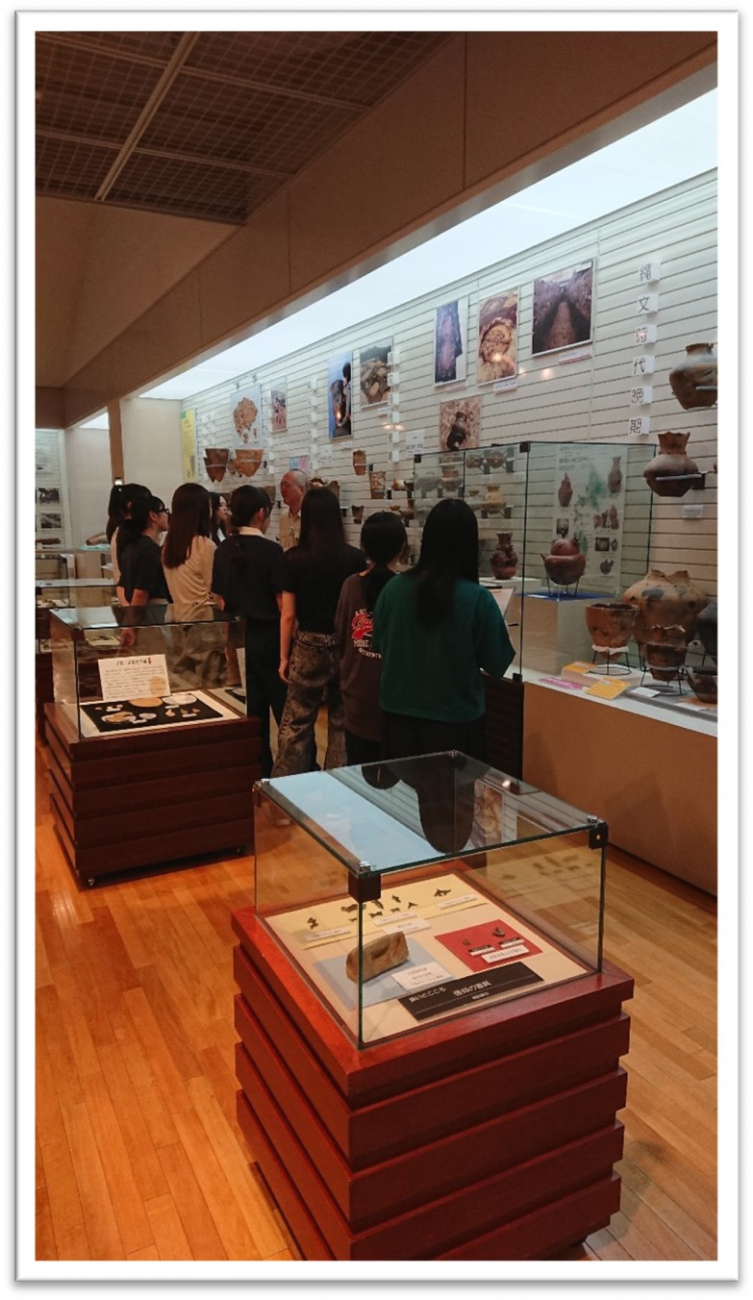

写真2 展示資料(縄文土器)の解説場面の様子

この場面は、展示資料の縄文土器について、大きさ、形状、模様等の違いからの特色の認識。また、すべての破片が見つからないため、不足箇所を石膏で接着し、大きさや形状といった全体像がわかるよう工夫していることも学んでいます。

写真3 縄文土器を直接触り、観察している様子

この場面は、種類の違う縄文土器3種類を、触りながら丁寧に観察し、グループ毎に意見交換しながら、土器の特色の認識を深めています。

写真4 勾玉づくりの体験活動の様子

この場面は、目の粗い砥石と細かな砥石で、滑石を削り、その違いを学んでいます。