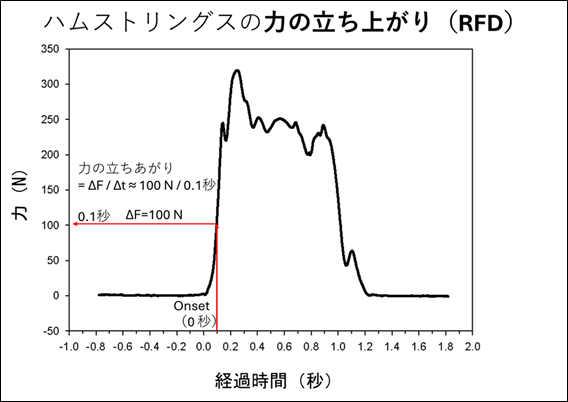

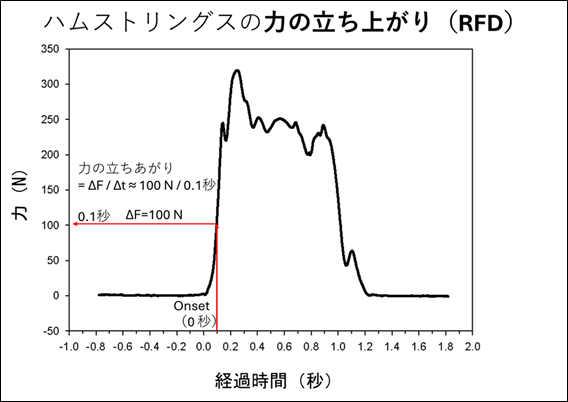

私たちのゼミは、力の立ち上がり(RFD)に注目し、足首ストラップでの素早い牽引をPowerLabで計測・可視化しています。最初の0.1–0.2秒の変化からRFDを求め、スプリントなどのパフォーマンスやトレーニング効果との関係を、学生自身のデータで検証していきます。

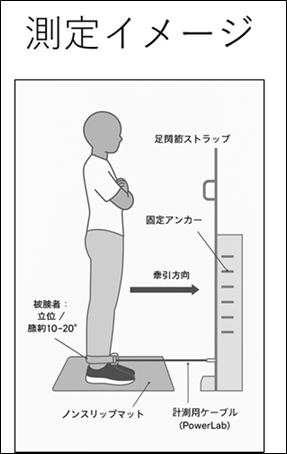

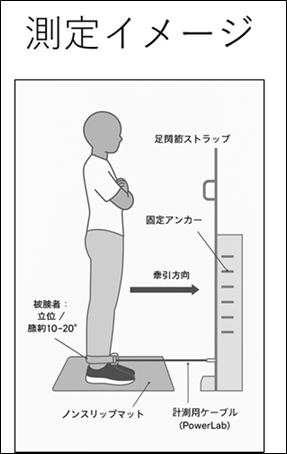

本ゼミでは、簡単な楽器演奏を利用した認知症予防のための運動や脳血管の拡張と体力との関係性の他、いろいろなテーマに取り組んでいます。その一つが、筋力トレーニングの評価です。「どれだけ大きな力を出せるか」だけではなく、「その力をどれだけ速く立ち上げられるか」に注目しています。私たちは足首にストラップを装着し、できるだけ素早く引っ張ってもらうことで、脚の後ろ側(ハムストリングス)に力を発揮させ、生体信号計測装置(PowerLab)を使って力の変化を1秒間に1000回(1,000 Hz)以上の精度で記録しています。このとき、力が一気に立ち上がる最初の0.1~0.2秒の部分を解析し、「RFD(Rate of Force Development:力の立ち上がり)」という指標を求めます。RFDは、単純な筋力の大きさだけでなく、「どれだけ素早く力を発揮できるか」という、よりスポーツ動作に近い能力を表すと考えられています。本ゼミでは、このRFDがスプリント能力や、トレーニングによるパフォーマンス向上と関係しているのかを検証していきます。学生自身が計測対象となり、自分のデータをもとに「どうすればもっと速く・強く動けるのか?」を科学的に考えることができます。将来的には、定期的なトレーニング前後でRFDの変化を追跡し、スプリント能力やジャンプ動作などの運動能力の変化とどのくらい結びついているかを解析することを目指しています。測定・解析には、筋力計測用アンプ、ストレインゲージ、PowerLab、そして独自に設定した解析手順(平均化や立ち上がり速度の計算など)を用いており、学生が自分たちで「研究データを取る → 解析する → 結果を解釈する」ところまで行います。この取り組みは、競技力向上のヒントを探るだけでなく、将来トレーナーや指導者を目指す学生が「測定データをどう読み取り、どのように練習へ還元するのか」を学ぶ実習の場にもなっています。

教授・井出幸二郎(専門:運動生理、環境生理、健康科学)